微环境下的pH 探针

2025-09-05

2025-09-05

有时候,我们需要了解微环境下(如组织内、细胞内、液泡内/溶酶体)的pH条件对某些生命活动的影响。如细胞内pH是如何影响转染核酸的命运,酶的活性是如何受pH调控的等。此时,一款表现优异的pH指示剂(探针)就显得尤为重要。

FITC 的荧光(以及吸光度)高度依赖于 pH 值,可以用来作为pH指标剂。也就是先在不同已知pH的标准缓冲液中测量FITC荧光强度,建立一条“荧光强度-pH”的标准曲线。然后测量样本的荧光强度,代入标准曲线反推出pH值。这也就是我们常说的单荧光法。从原理来看,我们假设的是FITC的荧光强度只与pH值相关,事实上并不是这样。荧光的强度还受FITC的浓度、光路和检测的稳定性、背景荧光、以及荧光的漂白程度的影响。比如说FITC荧光强度上升了,可能不是环境中的pH上升引起,而是环境中FITC浓度增加导致的。

为了解决这个问题,引入了双荧光比值法。

双荧光比值探针通常有两个荧光染料:一个对pH敏感(如FITC),另一个对pH不敏感(如TRITC)。下面具体讲如何解决问题的:

现在我们所需要的是为这两种荧光找到一个载体,能输送到微环境中去。这种物质首先能标记两种荧光,而且两种荧光的标记比值稳定;其次,要对生物体无害,而且不易被代谢。葡聚糖能很好地满足以上要求。

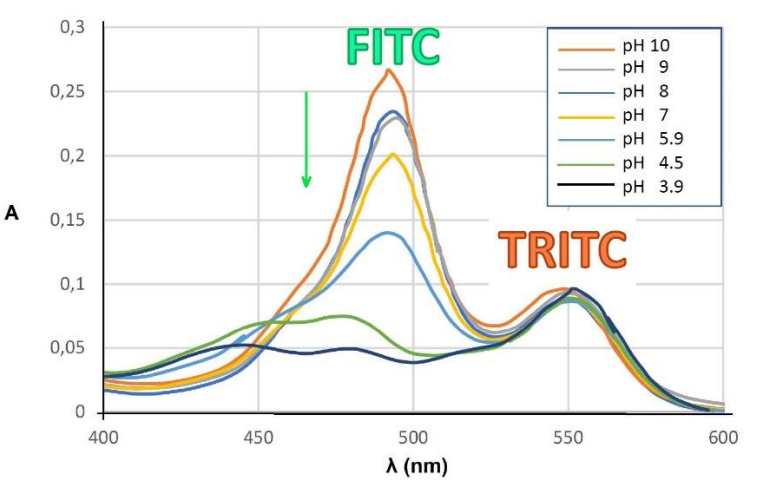

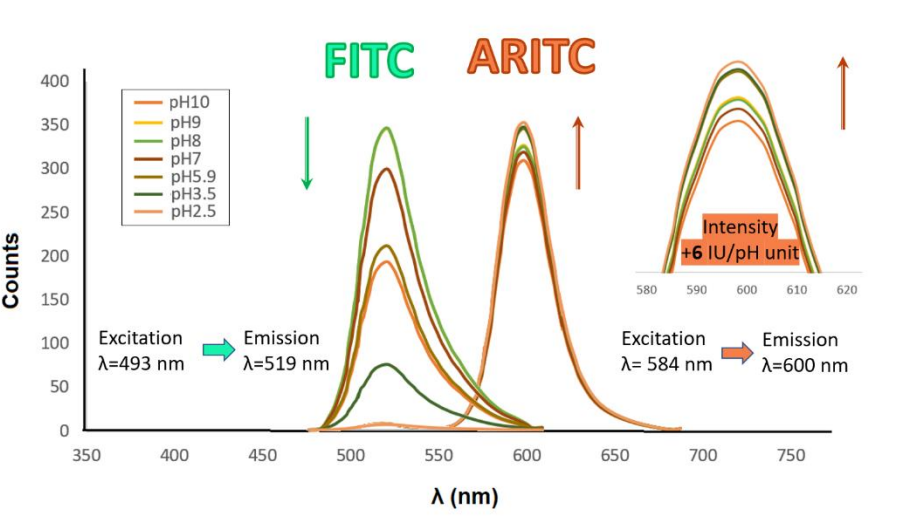

TDB LABS 提供两种这样的探针:FITC-TRITC-葡聚糖500和FITC-Antonia Red-葡聚糖 20,FITC 的荧光强度依赖于 pH 值,而 TRITC 和 AR 的荧光在 pH 值 2 至 10 之间几乎保持不变。这使得它们非常适合在 pH 值范围(3.5 至 8.0)内精确测定和监测活细胞或组织 pH 值的应用(见图1,2)。

图1. FITC-TRITC Dextran(FTD500) 双荧光随pH变化的关系

图2. FITC-Antonia Red Dextran (FARD20)双荧光随pH变化的关系

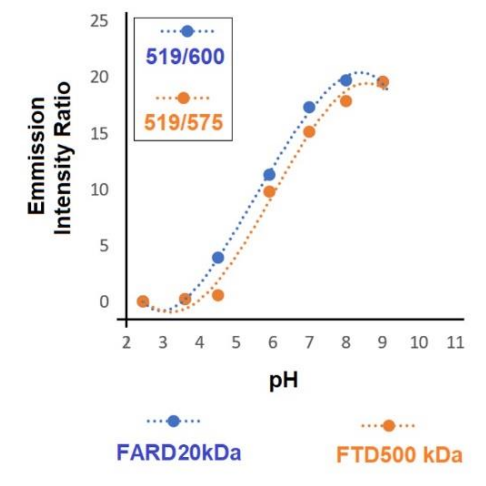

我们再来看看两个产品的双荧光比值与pH关系的 Henderson-Hasselbalch 方程拟合情况。

图3. FARD与FTD产品的双荧光比值与pH关系

从上面可以看到,两个产品的工作跨度在pH3.5 至 8.0 之间,这已经覆盖了生命体的酸碱范围。Thermo fisher也有类似的产品: LysoSensor Yellow/Blue,其激发在紫外365nm,能量较高,可能对细胞等检测对象造成一定的伤害。

<span leaf="" style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: " pingfang="" sc",="" system-ui,="" -apple-system,="" blinkmacsystemfont,="" "helvetica="" neue",="" "hiragino="" sans="" gb",="" "microsoft="" yahei="" ui",="" yahei",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 17px;="" letter-spacing:="" 0.544px;="" text-align:="" justify;="" -webkit-tap-highlight-color:="" transparent;="" margin:="" 0px;="" padding:="" outline:="" max-width:="" 100%;="" box-sizing:="" border-box="" !important;="" overflow-wrap:="" break-word="" !important;"="">

下一篇

Ribo-tRNA 分析